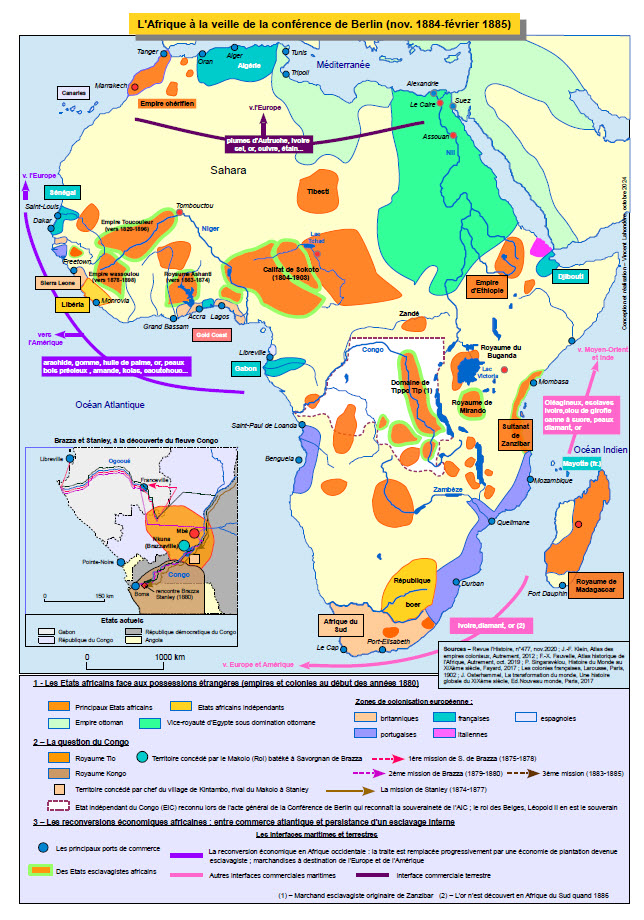

L’Afrique avant la Conférence de Berlin

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les Européens n’ont réussi à s’implanter que dans quelques zones côtières du littoral africain. L’Afrique est alors composé d’États et de territoires régis par des organisations sociopolitiques variées, parfois puissantes et souvent très anciennes. De grands États prospèrent en Afrique. Par exemple, les Européens installés sur la Gold Coast redoutent les guerriers du royaume Ashanti, une fédération située dans l’arrière-pays, qui constitue une grande puissance commerciale et envisage même la construction d’un chemin de fer au milieu du XIXe siècle.

- Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, de nouveaux États dynamiques émergent, tels que l’Empire toucouleur, le califat de Sokoto en Afrique occidentale, ou encore les royaumes du Buganda et de Madagascar. Certains se développent en parallèle de la poussée coloniale européenne, comme l’empire de Samori.

- Au Maghreb, le royaume chérifien conserve son indépendance face à l’Empire ottoman. De nombreuses provinces de cet empire jouissent d’une grande autonomie : le sultan d’Istanbul ne désigne ni le dey d’Alger ni le bey de Tunis, qui ne lui paient pas de tribut et mènent une politique étrangère autonome. En Égypte, Méhémet Ali devient pacha en 1805 et modernise le territoire, l’émancipant progressivement du pouvoir du sultan.

Les mutations qui touchent le continent au XIXe siècle sont d’abord économiques. Les traites atlantique et orientale déclinent lentement, tandis que les régions côtières développent de nouvelles cultures d’exportation (voir carte). Les réseaux commerciaux à longue distance s’étendent, comme en Afrique centrale, d’un océan à l’autre, et l’esclavage interne progresse partout. La forme étatique apparaît alors plus propice au contrôle de l’espace, des ressources et des populations. États prédateurs ou États refuges, empires ou constructions nationales, d’anciens États se consolident et s’étendent, tandis que de nouveaux apparaissent à la faveur de bouleversements régionaux, parfois fondés sur la religion, comme les djihads qui transforment la carte politique et les sociétés d’Afrique occidentale.

La concurrence coloniale en Afrique tend à engendrer des déstabilisations potentielles. Les Britanniques, en particulier, se montrent entreprenants, comme en témoignent la découverte de mines de diamants en Afrique du Sud dans les années 1860 et la prise de possession du Soudan et du Somaliland en 1882. De son côté, la France progresse en Afrique de l’Ouest, tandis que l’Allemagne étend son influence au Togo, au Cameroun et en Afrique orientale. L’objectif des conférenciers est de prévenir, autant que possible, les conflits liés à cette multiplication des appétits coloniaux.

Contrairement à une idée répandue, la Conférence de Berlin n’a pas « partagé » l’Afrique en établissant des frontières artificielles. En 1885, il s’agit plutôt d’instituer des « règles du jeu » et de confirmer des sphères d’influence, plutôt que de s’accorder sur de réels découpages territoriaux.

Les sources sont indiquées sur la carte